零基础也能拍!5个野外抖音电影感技巧,素人秒出自然大片

清晨五点,我站在海拔1800米的观景台调试三脚架时,手机突然收到粉丝留言:"为什么我拍的野外视频总像游客打卡?"这个疑问让我想起三年前刚接触户外拍摄时,自己举着手机在瀑布前手足无措的样子,今天就把这些年积累的实战经验,浓缩成5个能立即上手的野外拍摄秘籍。

设备选择的隐藏法则

很多新手常犯的错误是盲目追求专业设备,其实在野外拍摄,轻便性才是王道,推荐使用带光学防抖的手机搭配八爪鱼三脚架,这种组合既能应对崎岖地形,又能完成延时摄影等复杂操作,重点要准备防风麦克风——山间风声会毁掉90%的现场音效,某宝百元级的领夹麦就能解决这个问题。

记得去年在贡嘎雪山拍摄时,同行伙伴的无人机因低温突然断电坠落,这提醒我们:野外拍摄必须遵守"3+1原则"——三块满电电池+一块应急充电宝,特别是拍摄日出日落时,低温会让电池续航骤降40%。

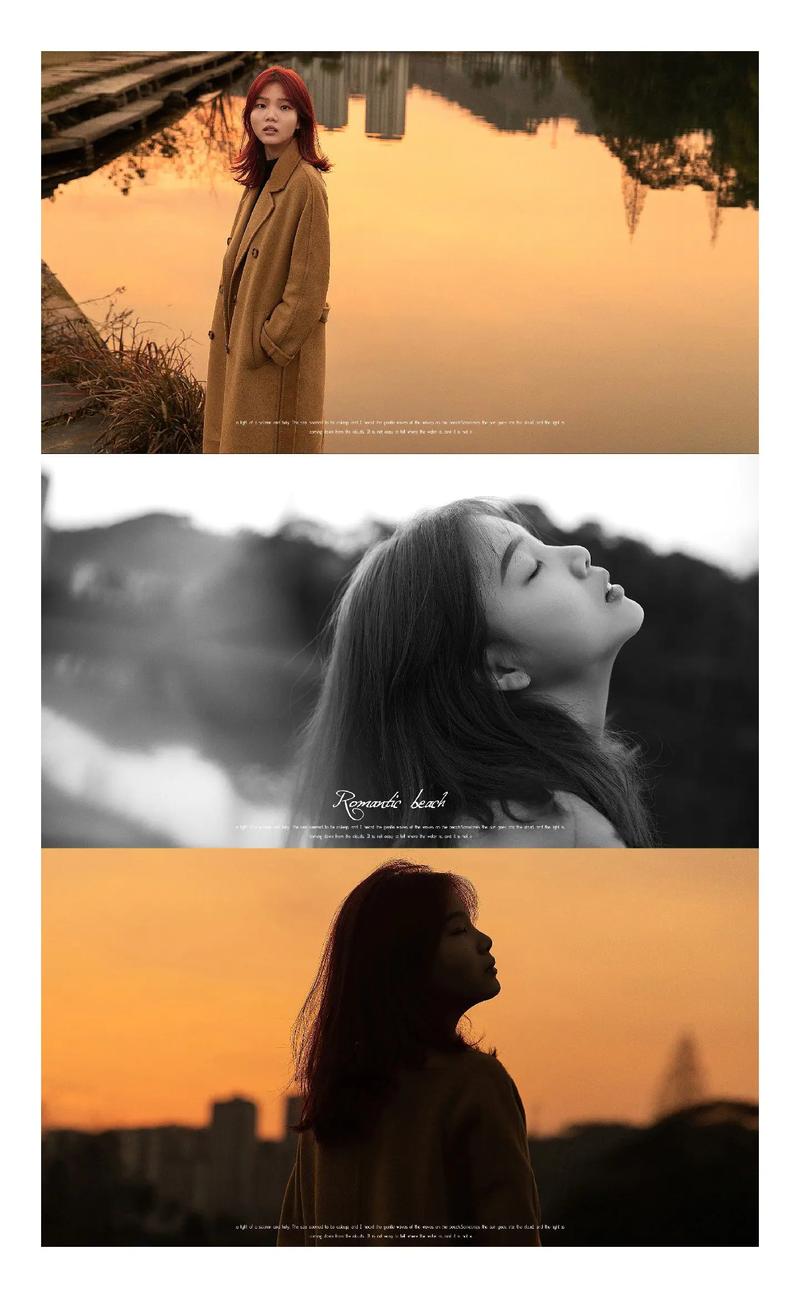

光影魔术的黄金时刻

资深摄影师都知道"蓝色时刻"的魔力,日出前30分钟和日落后30分钟,天空会呈现深邃的蓝调,这个时段特别适合拍摄剪影或灯光装置,去年在腾格里沙漠,我用手机捕捉到驼队穿越蓝色沙丘的画面,这条视频获得27万点赞。

遇到正午强光别急着收工!找片阔叶林,让阳光透过叶片形成光斑,把手机放在落叶堆低角度仰拍,你会惊喜地发现普通树林变成了魔法森林,记住要手动锁定曝光,避免自动测光破坏光影层次。

动态构图的进阶技巧

打破常规的九宫格构图,尝试"动态引导线",比如拍摄溪流时,让水流从画面左下角向右上角对角线延伸,这种构图能产生强烈的纵深感,遇到山间公路时,把手机贴近地面,用蜿蜒的道路作为视觉引导线,远处安排人物或车辆作为点睛之笔。

去年在喀纳斯教学员拍摄白桦林,我们发现把手机倒置拍摄能获得更震撼的透视效果,当金黄的落叶贴着镜头飘落,背景是笔直冲天的树干,这种非常规视角让视频瞬间充满张力。

自然元素的创意运用

雨水不是拍摄的敌人,准备防水手机壳,暴雨天反而能拍出独特质感,在镜头前涂抹凡士林制造朦胧效果,雨滴会变成梦幻的光斑,记得带上便携补光灯,阴天时用暖光打亮前景主体,背景保留阴郁的天气,这种对比能营造故事感。

遇到大风天气别急着收工,把丝巾系在树枝上,让它在风中狂舞,配合慢动作拍摄,普通的风就成了有形的旋律,这个技巧在草原拍摄时效果惊人,飞舞的丝巾与流动的云层形成双重动感。

意外状况的应急方案

去年在巴丹吉林沙漠,突遇沙尘暴让我学到宝贵一课:永远准备透明密封袋和橡皮筋,遇到恶劣天气时,用它们制作简易防尘罩,既能继续拍摄又保护设备,如果镜头不慎进沙,千万不要用衣服擦拭,用压缩气罐吹扫才是正确做法。

野生动物入镜是双刃剑,遇到这种情况要立即切换成电影宽幅模式,保持安全距离拍摄,重点捕捉动物与环境互动的瞬间,比如松鼠捧松果的特写,比单纯记录动物更有感染力,记住关闭所有提示音,自然状态下的生物才最动人。

收尾技巧:后期剪辑的"3秒法则"

野外拍摄的素材往往比较零散,建议用"3秒组接法":每个镜头保留3秒,按"远景-中景-特写"顺序排列,添加环境音时要保留20%原始同期声,比如踩碎落叶的脆响,能让观众产生身临其境的代入感。

最后分享一个私藏调色参数:降低10%饱和度,提高15%对比度,色温偏蓝5%,这个设置能让绿色更显高级,避免常见的"塑料感"滤镜效果,记得根据不同场景微调,雨林场景适合增加青色,沙漠场景则需要强化橙色调。

当你在野外举起手机时,记住最好的设备不是相机,而是发现美的眼睛,下次进山前,不妨先花20分钟观察环境:露珠的折射角度、苔藓的生长方向、树影的移动轨迹...这些细节往往藏着爆款视频的密码,期待在评论区看到你们用这些技巧拍出的惊艳作品!