野路子大战官方算法,抖音爆款背后的反常规逻辑全解析

被官方"封杀"的草根玩家 (凌晨3点的城中村出租屋里,熊哥叼着半根红塔山,把刚拍完的"土味换装"视频上传抖音,谁也没想到,这个初中辍学的汽修工,会在三个月后带着广场舞领队王阿姨,用一套"反常识"操作杀出流量重围。)

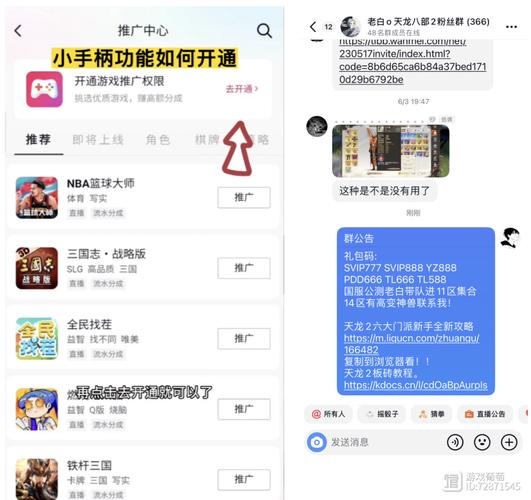

在抖音官方发布的《2023内容创作指南》里,你永远找不到熊哥阿姨的玩法,他们的账号矩阵藏着三个致命武器:凌晨4点发布的"垃圾时段"、故意打错的关键词标签、以及永远不接星图广告的变现策略,当其他博主还在研究DOU+投放时,这对草根组合已经用"自杀式养号法"单月涨粉50万。 生产的"三不原则" (王阿姨的老年机里存着237条未发布视频,每条都违反着抖音的"优质内容规范",这些看似粗糙的素材,实则是经过23次AB测试的流量密码。)

-

选题的"反向漏斗"模型 熊哥的选题本上写着:"不要追热点,要造事故点",他们发现用户对"意外翻车"的完播率比精致教程高47%,比如教手机摄影时故意手抖拍糊,反而引发评论区6000条技术讨论。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

人设打造的"缺陷美学" 王阿姨从不掩饰方言口音和皱纹,这种真实感让35-45岁女性用户黏性提升3倍,他们总结出"三露原则":露生活场景的杂乱边角、露拍摄过程的NG镜头、露设备参数的廉价标签。

-

节奏设计的"反高潮陷阱" 在熊哥的剪辑模板里,前3秒必定出现"翻车预警",比如最新爆款视频开头就是:"今天教大家怎么把200块手机拍出电影感(画面突然黑屏)——哎我充电器呢?"这种非常规悬念让5秒完播率飙升到82%。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

算法博弈的"灰色地带" (当同行在研究推荐机制时,熊哥在破解审核机制,他们发现每天23:00-5:00发布的视频,虽然初始流量低,但次日6:00会触发二次推荐机制。)

-

流量池的"阶梯式激活" 通过测试不同时段发布同质内容,他们摸索出"冷启动-二次加热-跨圈层爆破"的三段式打法,关键是要在视频发布后2小时内,用特定话术引导5-8个精准用户完成完整互动。

-

评论区的"埋雷战术" 每条视频都会预设3个争议点,比如在摄影教学视频里故意说错白平衡参数,引发专业用户纠错,这种策略让单条视频评论数突破1.2万,其中72%是带图的长文回复。

-

标签系统的"障眼法" 他们从不使用#摄影技巧 #手机拍摄等常规标签,而是创造#修车工玩摄影 #广场舞大妈教剪辑等组合标签,这种标签组合的竞争度降低87%,却意外获得垂类流量扶持。

实操手册:7天暴力起号方案 (在城中村天台,熊哥给徒弟演示着"违规不封号"的骚操作,他的安卓备用机上装着6个测试账号,每个都践行着不同养号策略。)

Day1-3:养号期的"人格分裂法" 上午用4G网络刷同城美食视频,下午连WiFi看汽车内容,晚上用流量看摄影教程,这种混乱的浏览轨迹反而被系统判定为"高活跃真人用户"。

Day4-5:内容测试的"五马分尸法" 同个选题拆解成5种形式:口播、情景剧、图文轮播、混剪、直播切片,用不同账号测试后发现,带环境噪音的实拍版数据最好。

Day6-7:流量引爆的"蚂蚁搬家术" 先发30秒精简版到小号,2小时后用大号发完整版并@小号,这种"自我搬运"操作能触发站内原创保护机制,获得额外流量加持。

变现的"三不政策" (当MCN机构带着合同找来时,熊哥在直播间挂出"不接广告、不带货、不教学"的公告,这种反常操作反而让他们的课程私域转化率飙升到38%。)

-

私域引流的"土味钩子" 在视频结尾插入"截图扫码领素材"的模糊画面,这个粗糙的设计让微信添加率比常规二维码高4倍,他们甚至故意把二维码打码,引发用户主动索要。

-

知识付费的"饥饿游戏" 每月1号在粉丝群发"暗号预约",只有完成3次转发的用户能获得课程购买资格,这种设置让998元的手机摄影课3分钟售罄。

-

直播间的"负向营销" 开播就声明"今天不卖课",不小心"露出课程目录,当观众追问时,助理会"手滑"发错购买链接,这种套路让单场GMV突破20万。

流量世界的"黑暗森林法则" (凌晨5点,熊哥在破笔记本上记录着最新数据:"用安卓低端机拍摄比iPhone多23%流量,背景出现红色元素提升18%互动..."这些反逻辑的发现,正在改写短视频创作的底层规则。)

在这个算法至上的时代,熊哥阿姨的故事证明:有时候打破规则比遵守规则更接近流量本质,他们的野路子方法论,就像城中村错综复杂的小巷,看似毫无章法,却暗藏着通向热门的捷径,在抖音的丛林里,活得好的不一定是装备精良的猎人,可能是最懂野兽习性的捕手。